今回は、人生で初めて友人の結婚式に参加した感想と、ご祝儀のマナー、スーツの着こなしのマナーについて解説していく。

これから結婚ラッシュが始まる俺と同世代(1997年~1998年生まれ)の参考になればうれしい。

俺は結婚式いらない派(だった)

これまで俺は「結婚式なんてする必要ないのでは?」と思っているタイプだった。

なぜなら「結婚式は莫大な費用がかかる割に大した満足度もなさそうだ」と思っていたから。

そこに300万円の価値はあるのか

ゼクシィの結婚トレンド調査(2021年調べ)によると、挙式・披露宴の平均総額は292万円だそうだ。

1日で300万円吹き飛ばす買い物なんて人生でしたことがない俺は、価格に対して得られる対価の想像がつかず、結果的に懐疑的な目で見てしまっていた。

プランナーはバキバキの営業マン

それに加えて、元々結婚式のプランナーだった前職の先輩が「結婚式のプランナーはバリバリの営業マンだよ。”一生に一度”という言葉に人は弱い。いかにオプション盛り盛りでご契約頂くかが勝負なんだ!」と話していたこともあり、どこか冷めた目で見てしまっていた。

人生で初めて友人の結婚式に参加した感想

人生で初めて友人の結婚式に参加した感想を一言でいうなら「あ、普通にイイな」だった。

価格に対して得られる対価がどうだとか、そんなことはどーーーーでもいい!!

シンプルに、大切な友人が幸せそうなのを見ていると俺も幸せな気持ちになった。

だから、参加して本当によかった。

ワケがわからん儀式の数々。でも、それでいいじゃない

たしかに、「人前式」とかいうよくわからん儀式への疑問は残るけど、”誓いの言葉を拝読”とか”結婚誓約書にサイン”とか「BtoB営業の受注シーンかよ!」とツッコみたくなる気持ちもあるけど、本人たちが幸せそうならそれでいいじゃない!

今回は俺の高校時代からの友人の結婚式だったけど、今まで俺が見たことないレベルで終始笑顔で幸せそうな彼らを見ていると自然と笑みがこぼれてきた。

人生はコスパが全てなわけじゃない

”価格に対する価値”とか、”コスパ”とか、なんかそういう世界に囚われすぎていた自分の視野の狭さを感じてしまった。

何事も否定的な目で見るのではなく、まず試してみてみることが重要だと改めて学んだ。

ご祝儀のマナー【新札は結婚式場で交換可能】

これから初めて結婚式に行く人にぜひ伝えたい、ご祝儀を渡す際のマナーを解説する。

ご祝儀は”新札”で

ご祝儀は「新札」で渡すのがマナーだ。

新札とは、その名前の通り新品未使用のお札のこと。

よく間違えられるのが「ピン札」だ。

ピン札は、使ってはあるけれど、折り目がついていないお札のこと。

結婚式のご祝儀で包むのは「新札」だ。絶対に間違えないでほしい。

新札は式場のフロントで両替すればOK

ここで、新札を手に入れるためのコツを解説する。

新札を手に入れるためには、平日に銀行に行って交換してもらうのが一般的な認識だろう。

しかし、土日休みの社会人が平日の昼に銀行に行くのは案外難しい。

そんなあなたに朗報で、実は結婚式場ではお札を新札に両替してくれることがほとんどなんだ。

つまり、予めご祝儀袋とお札を用意しておけば、当日結婚式場のフロントで新札に交換してもらえるってわけ。

もちろん、予め平日銀行にいって両替できるに越したことはないが、ちゃんと結婚式場でそのあたりは準備してくれているっぽい。

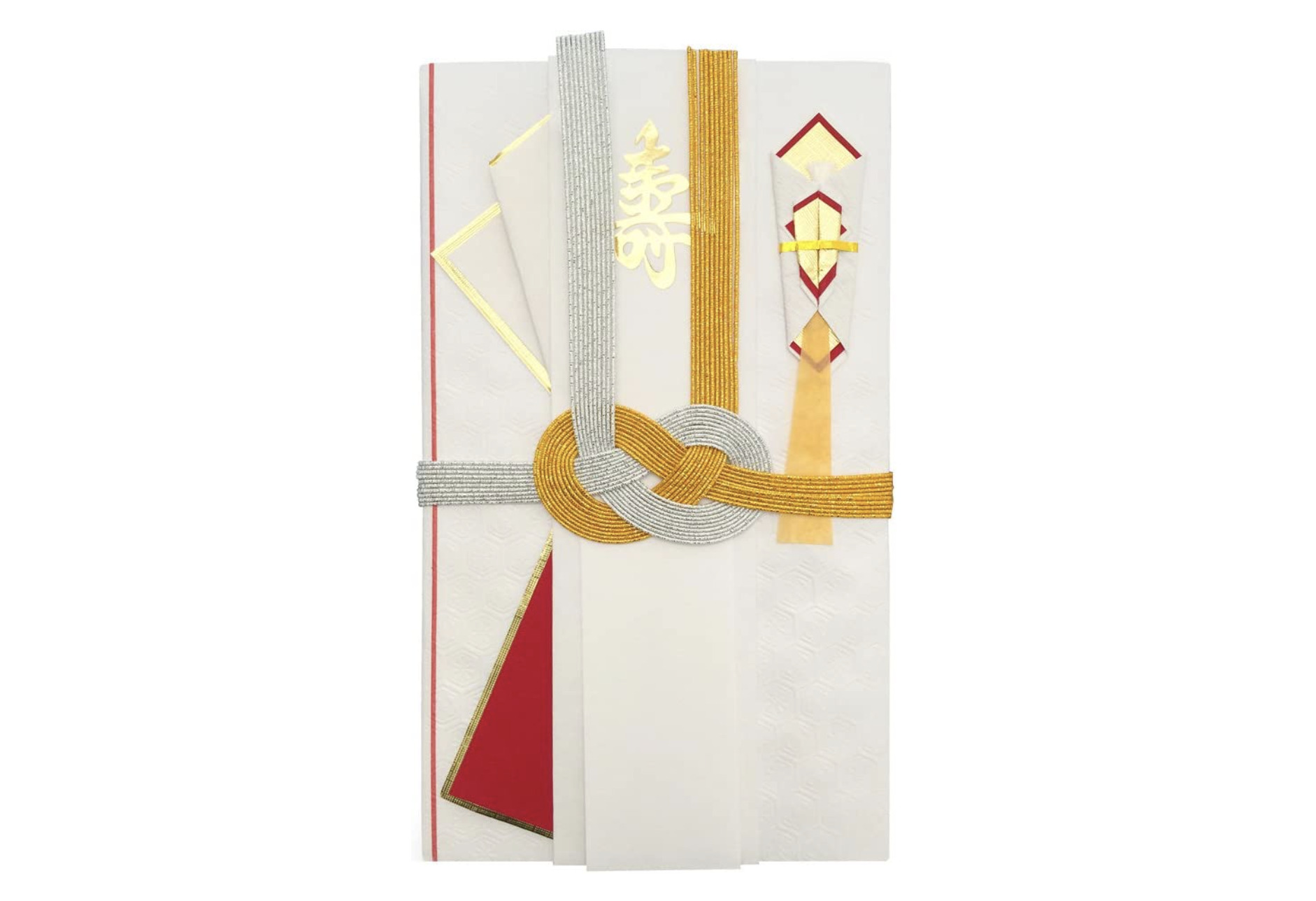

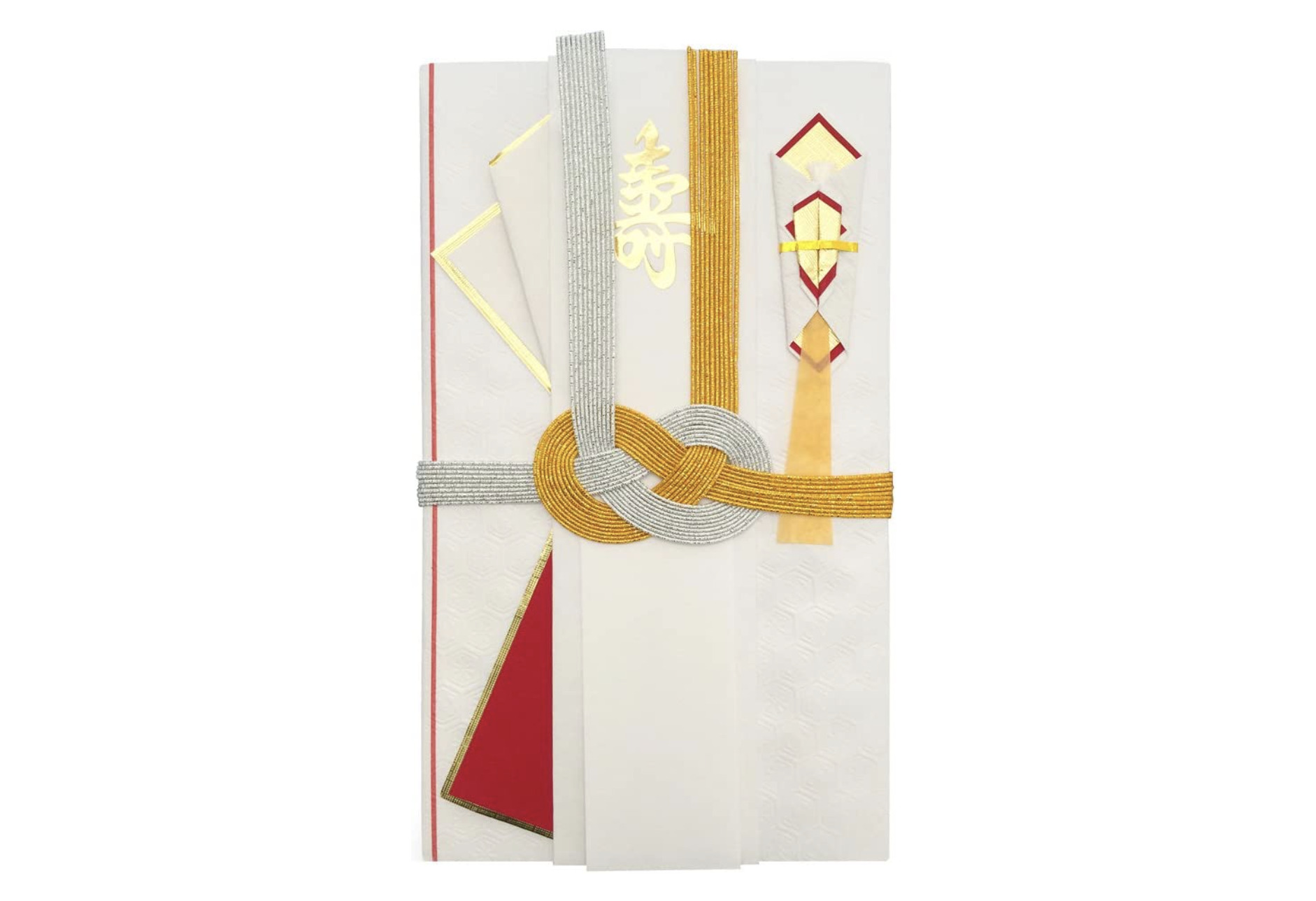

ご祝儀袋のデザインの選び方

ご祝儀袋選びにも注意すべきポイントがある。

結婚式場で使うご祝儀袋はコンビニで買える。

ただし注意が必要で、結び目が「蝶結び」のデザインは選んではいけない。引っ張れば簡単にほどけて結びなおせる蝶結びは縁起が悪いとのことだ。

だから、「あわじ結び」か「結び切り」と呼ばれる、固く結ばれ簡単にはほどけない結び方のデザインを選んでほしい。

ちなみに、蝶結びのご祝儀袋は出産祝いなどで使われることが多い。

この辺を理解しておかないと、シンプルに教養がないアホだと思われて恥ずかしいから注意してほしい。

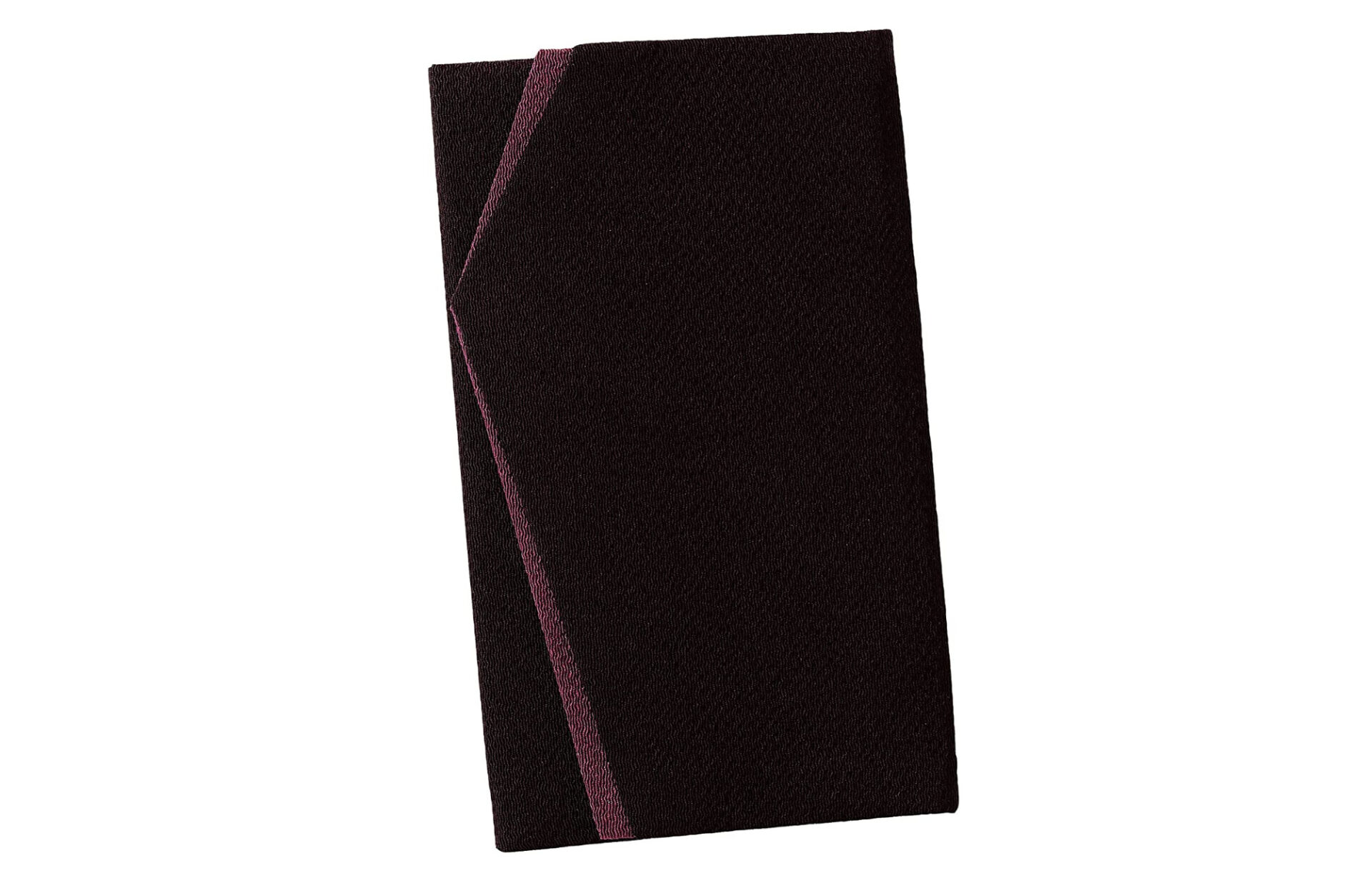

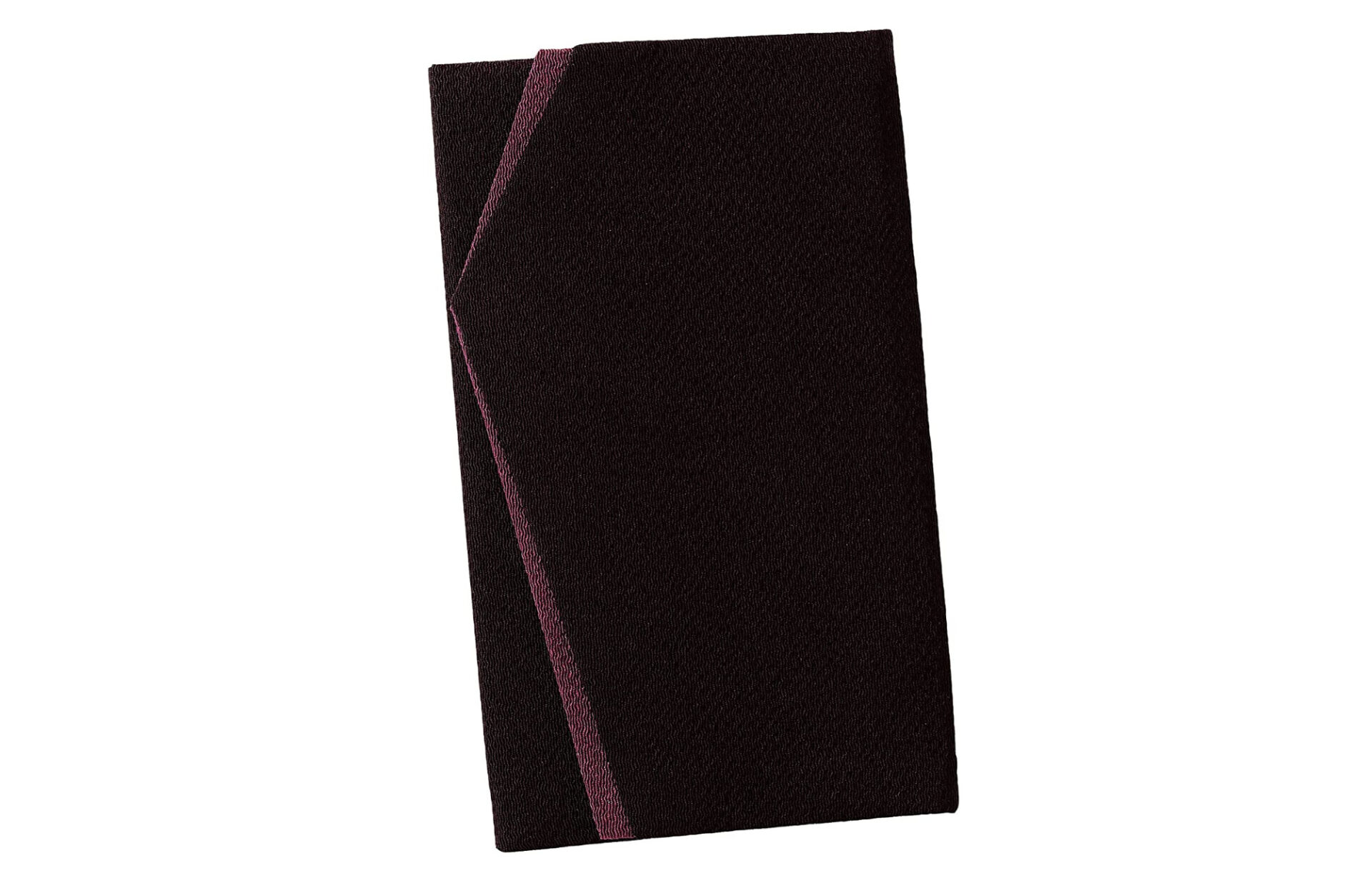

袱紗はいらない

ご祝儀関係の最後は袱紗についてだ。

「そもそも袱紗ってなんやねん?」って人も多いと思う。

袱紗とは、ご祝儀やお香典を包む布のこと。

俺の場合、幼い頃に茶道を習っていたから聴き馴染みはあったが、結婚式でも使うアイテムだとは思っていなかった。

当然、持ち合わせていないわけだが、実は袱紗はハンカチで代用できる。

ちなみに、結婚式では受付でご祝儀を渡すから、ぶっちゃけハンカチにすら包んでない人も多く、そこまで気にしなくてもいいっぽい。

スーツの着こなしのマナー

結婚式に参加するにあたり、最も気になるのがスーツの着こなしだと思う。

スーツの着こなしを失敗して悪目立ちするのだけは避けたい。

そんなわけで、実際に結婚式に参列した経験からスーツの着こなしのマナーを解説する。

気をつけるポイントは5つある。

白スーツは絶対にNG

1つ目はスーツの色だ。

まず、新郎新婦の衣装と被る白スーツは絶対にNGだ。

白といえばウェディングドレスの色だし、新郎が白のタキシードを着ることもある。

あくまでも結婚式の主役は新郎新婦だから、主役を引き立てられるよう、ゲストは黒かダークカラーのスーツを選んでおくのがマナー。

白・シルバーネクタイじゃなくてもOK

2つ目は、ネクタイの色だ。

ネクタイは、黒とアニマル柄を選ばなければOK。

アニマル柄は動物の殺生をイメージさせるから「縁起が悪い」とされているらしい。これに関してはあんまり納得がいってないけど、まあ避けた方が無難だろう。

ちなみに、巷では「結婚式では白ネクタイか銀ネクタイを選ぶべし」と言われているが、ぶっちゃけ最近はどっちでもいいっぽい。

今回友人の結婚式に参列するにあたって、バレンシアガのちょい派手目なネクタイを付けていいか式場のプランナーさんに確認したところ「問題なくOK」とのことだった。

だから白ネクタイ・銀ネクタイじゃなくてOK。

ポケットチーフはいらない

3つ目はポケットチーフの有無だ。

結論、いらない。

胸元に華やかさをプラスするポケットチーフはあるに越したことはないが、べつにマストアイテムではない。

俺はナシで参加した。

いつものビジネス靴下でOK

4つ目は靴下だ。

もはや言うまでもないかもしれないが、白靴下やくるぶし丈ソックスはNG。

仕事でスーツを着た経験がある人ならまずスーツに白靴下を合わせるなんてアホなことはしないと思うが念の為。

靴下は、基本的に黒で無地のものを選んでおこう。

クラッチバッグが最も無難

5つ目は、カバンだ。

カジュアルな印象になるリュックやトートバッグ、「仕事かよ!?」と思われるビジネスバッグは避けて、クラッチバッグを選ぶべし。

クラッチバッグと聞くと、一昔前のギャル男・お兄系ファッションの代名詞と思われがちだが、実は「格式の高いパーティーなどでドレスを着ている女性が化粧品やハンカチを持ち歩くためのバッグ」として生まれた背景がある。

https://www.muji.com/jp/ja/store/cmdty/detail/4550344951163

今回、俺は無印良品のストラップ取り外し式のサコッシュをクラッチバッグとして持っていった。

別にブランドとかこだわる必要はないし、手元にクラッチバッグがなければAmazonで3,000円くらいから売っているしこの機会に買っておくのも全然アリだと思う。

惰性で結婚式に参加すると双方不幸になる

最後に、結婚式にお呼ばれされる側が持っておくべき大切な心構え・考え方を解説する。

それは、結婚式に招待された場合「心の底からお祝いしたい友人の結婚式にのみ参加すること」だ。

惰性で参加するのはやめるべき

「いや、当たり前やん?!」って思うかもしれないが、実はそんなこともない。

というのも、歳を重ねてそれなりに知り合いが増えてくると、大して親しくもない友人の結婚式に誘われることも増えてくる。

結婚式に招待される側の「かけるコストと時間」も決して安くはないし短くはない。

上京している人が地元の友人の結婚式に参加する場合は、地元に帰る必要があるし、海外で開かれる挙式に出るとなったらそれこそ一泊二日では済まないだろう。

中途半端な職場の知人や、大して連絡もとっていなかった地元の知人の結婚式に惰性で参加するのはやめるべき。

なぜなら、呼んだ方も呼ばれた方も不幸になるから。

結婚式に1人呼ぶごとに2~4万円の赤字が出る

冒頭でも紹介したゼクシィの結婚トレンド調査(2021年調べ)によると、結婚式(挙式・披露宴)の平均総額は292万円、平均招待客数は43人だそうだ。

単純計算で、1人あたり約6.8万円かかっていることが分かる。

そして、結婚式のご祝儀の相場は3万円〜5万円。

つまり、1人呼ぶ毎に結婚式の主催者は1.8万円〜3.8万円の負担を強いられることになるということだ。

別に大して出たくもない結婚式に惰性で参加した場合、招待された側は移動も含めて”1日〜2日分の時間”を失うことになり、招待した側は1.8万円〜3.8万円分のお金を損することになる。

結果、Lose-Loseにしかならず、どちらも不幸になる。

参加拒否するという優しさもある

「招待されたから断るのも失礼だしとりあえず参加するか〜」ではない。むしろその”とりあえず”を選ぶほうが失礼。

自分が心のそこからお祝いしたい相手ではない場合、勇気をもって「断る」という選択肢を取ることがお互いのためになるし、誰も幸せにならない不毛な結果を防ぐ方法なんだ。

繰り返しになるが、心から相手の幸せを喜べるような大切な友人の結婚式に関しては出席すべきだと思う。

その上で、時にはしっかりと「NO」を伝えることが本当の意味での優しさになるはずだ。

至極当たり前のことだけど、大きな気づきだった。

リファインマガジンについて【私が運営者です】

ブログを始めてちょうど3年が経った。 なんやかんやこのリファインマガジンも月間10万PV超えのWEBメディアに成長した。 ここらで一度、リファインマガジンのコンセプトや「届けたい想い」についてまとめることにする。 リファインマガジンのコンセプト リファインマガジンは「ファッションを切り口にした生活改善情報」を切り口に記事・コンテンツを発信している。 大前提、俺はファッションが大好きだ。 「ファッションが好きなんです」と話すと「ハイブランドとか、とにかく高い服ばかり買い漁っているんでしょ?」と言われることが ...

続きを読む

身長が盛れるメンズの厚底スニーカーまとめ【低身長男子の味方】

今回は身長が盛れるメンズの厚底スニーカーを7つ紹介する。 限定品やプレミア品など、手に入りにくいスニーカーは避けて選んでいるから、気になるスニーカーがあったら明日からでも取り入れてほしい。 身長が高いほうがモテる、は事実 @h.yun_b まずはじめに、残酷な現実をお伝えする。 「身長が高いほうがモテる」は事実だ。 昭和〜平成〜令和と時代が移り変わってもこの事実は変わらない。なぜなら生物学的な本能の部分で女性は身長が高い男性に魅力を感じるようにできているからだ。 身長は努力しても伸ばせない 残酷なことに身 ...

続きを読む

身長が盛れる!厚底コンバースオールスター(ハイカット)を購入レビュー【履き心地&サイズ感】

今回はファン待望の「厚底コンバースオールスター」が登場したから、購入してレビューする。 通常の販売価格よりも1,500円ほど安く買うことができる裏技も紹介しているので、よかったら最後まで読んでほしい。 韓国で大人気!流行りの厚底コンバースが遂に日本に! ここ数年、メンズ・レディース問わず「厚底スニーカーブーム」が続いている。 特に韓国では人気アイドルやインフルエンサーが積極的にコーディネートに取り入れたことによって厚底スニーカーの人気が爆発している。 韓国では『Run Star Hike』が大人気! 韓国 ...

続きを読む

【新生活】一人暮らしの8年目の俺が買ってよかった&いらなかった【家具・家電】

今回は新生活に向けた「家具選び」について、一人暮らしの8年目の俺が買ってよかった&いらなかった家具を合計14個紹介する。 特に”いらなかった家具・家電”は必見だ。 一番の節約方法は無駄なモノを買わないことだ。何かとお金がかかる新生活において、1円でも無駄な出費は抑えるべき。 ぜひ参考にしてみてほしい。 【買ってよかった】セミダブルベッド 買ってよかった家具の1つ目は「セミダブルベッド」だ。 シングルベッドを買うくらいなら初めからセミダブルを買ってほしい。 なぜなら、2人で寝た時の疲れの取れ具合がシ ...

続きを読む

【決定版】雨の日が続く梅雨の季節に最適!おしゃれな防水スニーカー・ブーツまとめ特集

今回は「防水対策とおしゃれを両立できるスニーカー・ブーツ」を紹介していく。 実際に俺がこれまで履いてきたモデルのみを紹介するから自信はある! 限定モデルなど手に入りにくいスニーカーは除き、いつでも買えるモデルだけを選んだからぜひ参考にしてほしい。 【悩み】防水対策とおしゃれを両立するのは難しい 防水対策とおしゃれを両立するのは難しい。 とくに雨の日が続く梅雨の季節はお気に入りのスニーカーが履けなくて外出前からテンションが下がるなんてこともざらにある。 しかも、防水スニーカーは機能性に特化したものが多く、デ ...

続きを読む

【雨の日に】土砂降りにも耐えられる防水ブーツ『Blundstone(ブランドストーン)』レビュー

今回は土砂降りにも耐えられる防水ブーツ『Blundstone(ブランドストーン)』を紹介する。 なんだかんだ言って日本は雨大国だ。 せっかくお洒落してでかけても、靴の中に雨が染み込んできたらテンション爆下がり。 ブランドストーンのブーツを手に入れたことで、俺はこの不快感に襲われる心配から開放された。 土砂降りに耐えられるスニーカーはない 俺は過去にいくつも防水シューズを試してきた。 最近まで、雨の日に履くシューズの最適解は「エアフォース1」だったんだけど、とある土砂降りの日、その説は見事に流れ去った。 家 ...

続きを読む

「NIKE(ナイキ)ダンクロー レトロ パンダ」を購入レビュー!【サイズ感や履き心地】

今回は「Nike Dunk Low Retro "White/Black"(ナイキ ダンク ロー レトロ パンダ ブラック/ホワイト)」を購入したから「履き心地」や「サイズ感」をレビューしていく。 「ナイキ ダンクロー レトロ」の購入を検討している人は参考にしてほしい。 「ナイキ ダンクLOWレトロ」はパンダカラーが定番人気! 2019年12月にOFF-WHITE(オフホワイト)とのコラボモデルが発売されたと同時にじわじわと人気を獲得し、すっかりトレンドアイテムとなったナイキダンクロー。 そんなダンクLO ...

続きを読む

【効果検証】リカバリーサンダルで足の疲労は回復するのか?

今回は「リカバリーサンダルで足は回復するのか?」という疑問に答えていく。 おすすめのリカバリーサンダルについても紹介しているから気になっている人は是非参考にしてほしい。 『リカバリーサンダル』とは? リカバリーサンダルとは、ランニングなどのスポーツ後に足の疲労を回復させるために履くサンダル。 足にかかる負担を最小限に抑えられるために衝撃吸収性が高い素材で作られているのが特徴だ。 おすすめの『リカバリーサンダル』3選 今回はおすすめのリカバリーサンダルを3つ紹介する。 最近はいろんなブランドがリカバリーサン ...

続きを読む

OOFOS(ウーフォス)オリジナルのサイズ感レビュー【男性向け】

今回はOOFOS(ウーフォス)のリカバリーサンダル「OOriginal(ウーオリジナル)」のサイズ感をレビューする。 普段「26.5~27.5cm」のスニーカーを履いている男性はぜひ参考にしてほしい。 OOFOS(ウーフォス)のサイズ感は大きめ 結論、OOFOS(ウーフォス)のサイズ感は大きめだ。 普段26.5~27.5cmのスニーカーを履いている男性は、サイズ「40(26cm相当)」を選ぶと良いだろう。 実際、俺も普段コンバースは27.0~27.5cm、エアフォースワンやニューバランスは27.5cmを履 ...

続きを読む

BTSメンバーがプライベートで愛用しているイヤホン・ヘッドホンを紹介!

今回はBTSメンバーがプライベートで愛用しているイヤホン・ヘッドホンを紹介する。 BTSのイヤホンといえば、韓国の大手メーカー・サムスンとコラボした「Galaxy Buds+ BTS Edition」がある。 しかし、あれは企業PRであって、メンバーたちが本当にプライベートで愛用しているイヤホン、ヘッドフォンはまた別だったりする。 この記事では、あくまでもプライベートで使っているイヤホン・ヘッドホンに限定して特集していく。 BTSのジョングク(JUNGKOOK)が使っているヘッドホン「Shure SRH9 ...

続きを読む

【最新版】BTSメンバーが使っている香水ブランドまとめ【柔軟剤・お香も紹介】

今回はBTSメンバーが使っている香水ブランドを紹介する。 「憧れの人と同じ香りだ!」って思うとテンションが上がる! 定期的にネットやSNSを徘徊して情報を集めているから、新しい情報があり次第、随時追加していく。 BTSメンバー『ジョングク(JUNG KOOK)』が使っている香水 まずはジョングクが使っている香水から紹介していく。 ジョングクが愛用している香水は判明しているだけでも7種類もある。 一応、最後におまけとして彼が愛用したことで品薄になった伝説の柔軟剤も紹介する(笑) FORMENT(フォルメント ...

続きを読む

【まとめ】韓国旅行で行ったショップ・買ったもの【マーティンキム・アダーエラー・ジェントルモンスターなど】

今回は2023年4月の韓国旅行で行ったショップ・買ったものをまとめて紹介する。 紹介するショップ&ブランドは下記7つ。 ADER error(アダーエラー) GENTLE MONSTER(ジェントルモンスター) TYPESERVICE(タイプサービス) Matin Kim(マーティンキム) マルディメクルディ(Mardi Mercredi) ABCマート ALAND(エーランド) TIME AFTER TIME(カフェ) 最後に”おまけ”として韓国旅行でオススメのホテルなども紹介するから、よかった ...

続きを読む

なぜユニクロのデニムジャケットは最高なのか?【メンズ - Gジャン】

今回は「なぜユニクロのデニムジャケットは最高なのか?」について解説する。 実際に購入して着てみた俺の感想も交えて解説するから、ぜひ参考にしてほしい。 なぜユニクロのデニムジャケットは最高なのか? ユニクロのデニムジャケットが最高な理由は、価格不相応なデザインの完成度の高さ、素材の質の高さにある。 デザインの完成度の高さがエグい まずデザイン性の完成度の高さから紹介していく。 今回のデニムジャケットはリーバイス社の「1stモデル」をモチーフにしている。 前立てにゆとりを生む2本のプリーツを施し、フラップ付き ...

続きを読む

Supreme(シュプリーム)はダサい?いいえ、マーケティングの天才です。

今回は、ストリートブランドの王様「シュプリーム」の天才的なマーケティング戦略と、ダサいと言われる原因について解説する。 Supreme(シュプリーム)はストリートファッションの王様(キング) この記事にたどり着いている時点で知らないという人はいないと思うけど、一応「シュプリームとは?」について解説する。 シュプリームは、1994年にアメリカのニューヨークで創業されたスケートファッションブランド。 ストリートファッションの王様(キング)という異名を持つシュプリーム。もはや服に興味がない人でも名前やロゴを知ら ...

続きを読む

伝説のブランド『VETEMENTS(ヴェトモン)』とは?【ダサい?終わった!?】

今回は、2016年〜2017年をピークにカルト的人気を誇っていた伝説のブランド『VETEMENTS(ヴェトモン)』について紹介する。 『VETEMENTS(ヴェトモン)』とは? 『VETEMENTS(ヴェトモン)』は2014年に設立されたフランスのファッションブランド。 モードとストリートをMIXさせた斬新なスタイルで一世を風靡した伝説のブランドで、"ラグジュアリーストリート"にモードの要素をブチ込んだ革命児だった。 ラインナップはメンズ・ウィメンズともに展開している。 » VETEMENTSをお得に買う ...

続きを読む

ニュアンスカラーが美しい『MOHEIM(モヘイム)』のマグカップを購入レビュー

今回はニュアンスカラーが美しい『MOHEIM(モヘイム)』のマグカップを購入したので詳しくレビューしていく。 【ブランド紹介】『MOHEIM(モヘイム)』とは? まずはMOHEIM(モヘイム)について簡単に紹介してく。 モヘイムは"福井発”のブランド モヘイムは"福井発のインテリアプロダクトブランド。 今回俺が購入したのはマグカップだが、メインは「世界で一番美しいゴミ箱」と評されたゴミ箱『SWING BIN』をはじめとしたインテリア小物。 モヘイムは福井県のふるさと納税の返礼品に採用されている ちなみに、 ...

続きを読む

無印良品のリュックがヤバすぎた【肩の負担は大して変わらない】

今回は無印良品の「肩の負担を軽くするリュック」を半年間使用した感想を記事にしていく。 もはや俺の日常生活はこのリュックなしでは成り立たない。マジでヤバい、最高すぎる。 無印良品のリュックサックは老若男女問わずおすすめ 無印良品のリュックサックは老若男女問わずおすすめできる最高傑作だ。 小学生のランドセル代わりに、中高生のスクールバック代わりに、大学生のトートバッグ代わりにおすすめしたい。 【無印良品】肩の負担を軽くする 撥水 リュックサック created by Rinker 無印良品 Amaz ...

続きを読む

「ADER error(アダーエラー)弘大フラッグシップストア」に行った感想【店内の様子】

今回は韓国ソウルにある「ADER error(アダーエラー)弘大フラッグシップストア」に行ってきたから店内の様子を紹介していく。 多分ここまで詳細に紹介している記事やブログは他にないはず! これから行ってみたいと思っている人は参考にしてほしい。 ADER error(アダーエラー)とは? ADER error(アダーエラー)は2014年に設立された「インテリアデザイン」、「ファッション」、「建築」、「金融」など、さまざまな分野から集められた約20人の匿名“クルー”が手掛ける韓国発のユニセックスブランド。 ...

続きを読む

THE BLOSSOM HIBIYA(ザ ブラッサム 日比谷)に泊まった感想【 ホカンス - 宿泊記】

今回は「THE BLOSSOM HIBIYA(ザ ブラッサム 日比谷)」に泊まった感想を書いていく。 気になっている人はぜひ読んでみてほしい。 【基本情報】THE BLOSSOM HIBIYA(ザ ブラッサム 日比谷)について THE BLOSSOM HIBIYA(ザ ブラッサム 日比谷)は東京都港区新橋にある4つ星ホテル。 客室単価3万円以上が4つ星ホテルの目安とされており、THE BLOSSOM HIBIYA(ザ ブラッサム 日比谷)は見事にクリアしてしまっている(安いに越したことはない) 2019年 ...

続きを読む

実はYouTubeやってます